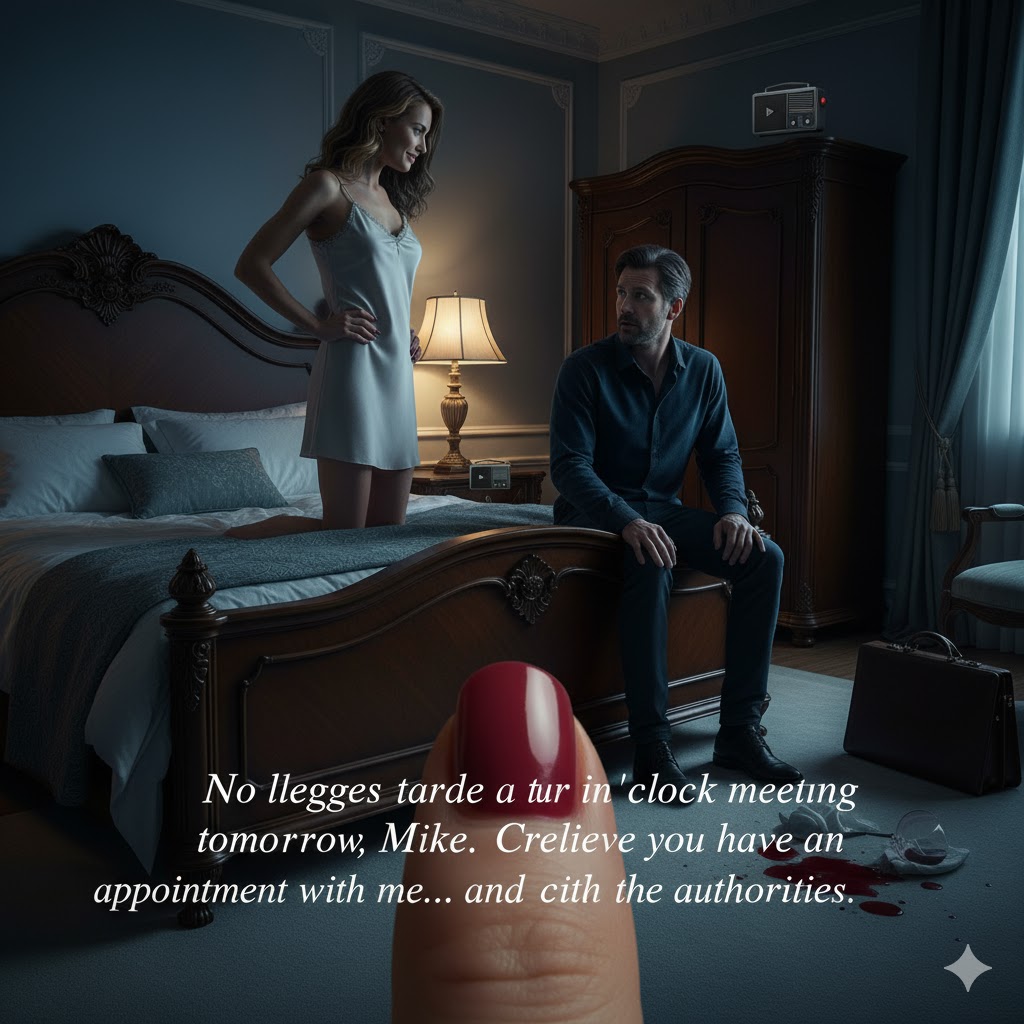

El día antes de mi viaje de trabajo, una amiga me aconsejó: —Deja una grabadora encima del clóset y no regreses hasta la noche.— Le hice caso.

La grabadora temblaba en mis manos, un pequeño rectángulo negro que contenía la devastación total de mi vida.

Una voz familiar, la de mi esposo, Miguel, salió del diminuto altavoz, suave e íntima:

—Hola, hermosa. Tu esposo se va de viaje de negocios mañana.—

Era la voz de Miguel, la misma que había escuchado cada mañana durante diez años, la voz que había considerado la más honesta del mundo.

Pero no me hablaba a mí.

Y la segunda voz, una risa ronca de mujer, no era la de mi mejor amiga, Lidia. Era una desconocida.

—Sí, mi amor. Por fin. Sólo nosotros dos por tres días. Raquel no sospecha nada. No tienes de qué preocuparte.—

Pausé la grabación. Un suspiro ahogado me escapó del pecho; un nudo me cerró la garganta.

Del otro lado de la mesa del café, Lidia me miraba con los ojos llenos de una compasión tan profunda que casi me derrumbé.

—Raquel… —dijo suavemente—. Lo siento mucho. Los escuché la semana pasada en una cafetería. No sabía cómo decirte… pero pensé que debías oírlo tú misma.—

Presioné “play” de nuevo. Las voces llenaron el espacio entre nosotras.

—Sabes, amor —dijo la mujer, su voz—, ya encontré un departamento nuevo en la colonia Roma. Después del divorcio, nos mudaremos juntos enseguida.—

—No te preocupes, Sandra —respondió Miguel, con una ternura que me partió el alma—. Ya lo tengo todo planeado. Pondré el departamento a nombre de mi mamá, venderé el coche a un amigo… Casi todos los activos ya están transferidos a una cuenta en Panamá. Raquel se quedará sólo con las deudas. Es fuerte. Se las arreglará.—

Rieron. Una risa compartida, íntima y cruel. Se reían de lo ingenioso de su plan para destruirme por completo.

Durante diez años había construido nuestro hogar, apoyado su empresa, trabajado hasta el cansancio para que su constructora —Construcciones Garza— prosperara. Y esta era mi recompensa: infidelidad y una ejecución financiera cuidadosamente planeada.

Algo ardiente y puro me subió desde el estómago. No era tristeza. Era ira absoluta.

—¿Qué vas a hacer, Raquel? —preguntó Lidia, alarmada, al verme levantarme y guardar la grabadora en mi bolsa.

—Voy a la Fiscalía de Delitos Financieros, —respondí con voz firme—. Conozco a un investigador ahí: el licenciado Gregorio Salgado. Él me ayudará.—

Mi mirada se endureció hasta volverse acero.

—Esa pareja va a arrepentirse el día que decidió meterse conmigo.—

Cinco minutos después, estábamos en la oficina de Gregorio.

El olor a café y papeles viejos flotaba en el aire. Él era un hombre grande, de unos cincuenta años, rostro amable, pero mirada aguda. Lo había conocido un año atrás, cuando ayudé a su esposa con la decoración de su departamento.

—Raquel, ¿qué pasó? —preguntó al verme tan pálida.

Le extendí la grabadora.

—Mi esposo planea divorciarse… y dejarme con todas sus deudas.—

Los tres escuchamos la grabación.

El rostro de Gregorio se ensombreció con cada palabra.

—Cuentas en el extranjero, transferencias, propiedades… esto es grave, Raquel. Muy grave.—

—Él tiene una empresa —expliqué—, “Construcciones Garza”. Yo lo ayudo con los diseños, pero no manejo las finanzas. Hace un mes obtuvo un contrato del gobierno para construir una guardería en Puebla.—

Gregorio levantó la vista.

—¿Un contrato gubernamental? Eso cambia todo. Si está desviando dinero público, hablamos de delito federal. Pero necesitamos más pruebas.—

—¿Y si ella va a su oficina? —sugirió Lidia.

—Demasiado riesgoso. —Gregorio negó—. Pero, Raquel, ¿tienes acceso a su computadora de casa?

—Sí —respondí—. Y sé la contraseña. Es nuestra fecha de boda.—

Gregorio asintió.

—Esta noche, cuando él duerma, copia todos los archivos que puedas. Finanzas, transferencias, contratos. Si te descubre, estabas buscando una receta. Y mientras tanto, yo investigaré a esa tal Sandra.—

Esa noche, al llegar a casa, encontré a Miguel en la cocina, sirviendo vino como si nada.

—Raquel, ¿por qué tan tarde? Empezaba a preocuparme.—

Mentí con facilidad:

—Tomé un café largo con Lidia.—

Cenamos pizza, reímos, y él actuó su papel de marido perfecto.

—Sabes, Raquel —dijo después de la segunda copa—, quizá sea tiempo de tener un hijo.—

Tuve que tragar saliva para no escupir el vino.

—Podemos hablarlo cuando regreses, amor.—

A las once se fue a dormir. Esperé hasta oír su respiración profunda. Luego me metí en su estudio.

La contraseña funcionó: 14022012. Qué romántico.

Copié todo: archivos financieros, contratos, transferencias.

Y entonces lo vi: una carpeta llamada Personal.

Fotos. Docenas. Miguel y Sandra, abrazados, en la playa de Cancún, en un restaurante, en una cama de hotel.

En una de las fotos, estaban frente a un lujoso salón de belleza: Sandra’s Studio. En el letrero, se leía claramente: Sandra Morales.

Tardé una hora en copiar todo. Regresé a la cama sin hacer ruido. Él dormía como si nada, mientras yo planeaba su caída.

A la mañana siguiente, le preparé su desayuno favorito y lo llevé al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

—Te voy a extrañar —dijo, abrazándome.

—Yo también —le sonreí—. Suerte, mi amor.—

Cuando lo vi pasar por seguridad, pensé: Esta es la última vez que lo despido como su esposa. La próxima, será en un tribunal.

De inmediato fui al despacho de Gregorio. Él estaba con un joven analista de delitos cibernéticos, Alejandro, un tipo brillante y amable.

Les entregué la memoria USB.

Treinta minutos después, Gregorio silbó.

—Raquel, esto es una mina de oro. Doble contabilidad, cuentas en Panamá, evasión de impuestos. Tu esposo violó todas las leyes posibles.—

Alejandro giró la laptop hacia mí.

—Aquí está: un contrato de donación de departamento a nombre de su madre, fechado para dentro de un mes. Y grandes transferencias regulares a una tal Sandra Morales.—

—Esa es ella —confirmé.

—Perfecto —dijo Gregorio—. Vamos a congelar esas operaciones y solicitar una auditoría federal. Y mientras tanto… pondremos un pequeño “micrófono legal”. No sabrá nada.—

—¿Y yo? —pregunté.

—Vive tu vida. Actúa normal. Hazle creer que su plan funciona.—

Al día siguiente, fui al Salón Elisa, un lugar elegante en la colonia Condesa. Pedí a la dueña. Era ella: Sandra Morales. Rubia platinada, ojos azules fríos, cuerpo perfecto.

Mientras me hacía la manicura, le sonreí.

—Bonita foto —dije, señalando un retrato en su escritorio: ella con un hombre mayor.

—Gracias —respondió con orgullo—. Es mi esposo, Enrique. Me ayudó a abrir el salón.—

Hus—peché un instante. Así que también engaña a su marido.

Cuando pagamos, dejé caer mi comentario como una bomba:

—Mi esposo también viaja mucho. A veces se siente una muy sola, ¿verdad?—

Ella no parpadeó.

—Ay, una se entretiene como puede: amigas, gimnasio, compras… —

Y amantes, pensé.

A la mañana siguiente, Gregorio me llamó.

—Tenemos todo. El viaje de Miguel terminó. Mañana a las diez, allanamos su oficina.—

Fui al aeropuerto a recibirlo.

En casa, mientras se duchaba, revisé su celular: llamadas perdidas de Sandra y de su contador. Un mensaje de su madre:

Hijo, ¿cuándo vienes a firmar los papeles del departamento?

En la cena, me dijo con su mejor sonrisa:

—Estaba pensando en unas vacaciones. Tú y yo, nada más.—

—Qué lindo suena —respondí—. Ah, por cierto, me hice la manicura en ese nuevo salón, Elisa Salon.—

Casi se atraganta con el vino.

—¿Y… cómo fue?—

—Encantador. La dueña, Sandra, me atendió. Una mujer muy amable. Casada, por cierto.—

Su rostro se puso blanco como el papel.

El resto de la noche fue un silencio mortal.

A la mañana siguiente, se fue al trabajo.

A las 9:30, Gregorio me llamó:

—Estamos entrando.—

Me senté en una cafetería frente al edificio de Construcciones Garza, viendo cómo tres autos sin distintivos se estacionaban.

A las 10:00 en punto, veinte agentes federales irrumpieron.

Mi teléfono sonó.

—¡Raquel! —gritó Miguel—. ¡Están cateando mi oficina! ¡Hablan de fraude! ¿Qué hiciste?—

—¿Un cateo? ¿De qué hablas, amor? No sé nada, voy para allá.—

Terminé mi café y crucé la calle con calma.

Adentro, todo era caos.

Miguel, pálido, gritaba. Gregorio dirigía la operación.

—Raquel, diles que es un error —suplicó.

En ese momento, entró Sandra, vestida de gala, nerviosa.

—Miguel, mi amor, ¿qué pasa?—

Y se congeló al verme.

—Soy Raquel —dije—, la esposa de Miguel. ¿Y tú eres…?

—Yo… soy su socia.—

—Ah, sí, la que me hizo la manicura. Qué coincidencia.—

Miguel parecía a punto de desmayarse.

Gregorio intervino:

—Señora Morales, qué sorpresa. Tenemos algunas preguntas sobre las transferencias a su cuenta.—

Ella balbuceó. En ese momento, sonó su celular.

—¿Qué? ¿Un cateo en nuestra casa? —dijo al teléfono, temblando—. ¡Enrique! Voy para allá.—

Miguel gritó:

—¡Esto es un complot! ¡Me están destruyendo!—

Lo miré con serenidad.

—No sé de qué hablas, Miguel.—

Y salí de la oficina, dejando atrás el imperio que él mismo había derrumbado.

Tres meses después, el juicio.

Las pruebas eran aplastantes.

Miguel fue condenado a siete años de prisión.

El esposo de Sandra la dejó, y su salón fue confiscado.

Yo me quedé con el departamento, el coche y, sobre todo, mi libertad.

Un año más tarde, en mi cumpleaños número treinta y dos, celebraba en mi nuevo estudio, lleno de luz.

Lidia estaba allí, junto a Alejandro, mi nueva pareja: amable, divertido, y totalmente diferente a Miguel.

El timbre sonó. Un mensajero me entregó un paquete: un pequeño cuadro con un paisaje de Guanajuato.

La tarjeta decía:

“Para la mujer más fuerte que conozco. Feliz cumpleaños. —Gregorio.”

Miré a mis amigos, a la luz entrando por la ventana, y supe que, al final, Miguel había intentado dejarme sin nada…

Pero en realidad, me había dejado todo.