Dos chicas Desaparecieron en bosque de Alaska — 3 meses después halladas ATADAS a un ÁRBOL…

El Susurro de los Abetos: El Último Aliento en Chugach

El viento en Alaska no sopla, desgarra. No es aire; es un cuchillo de hielo que busca las grietas en el alma. En el corazón del parque Chugach, donde los árboles son tan densos que la luz del sol muere antes de tocar el suelo, el silencio no es paz. Es una advertencia.

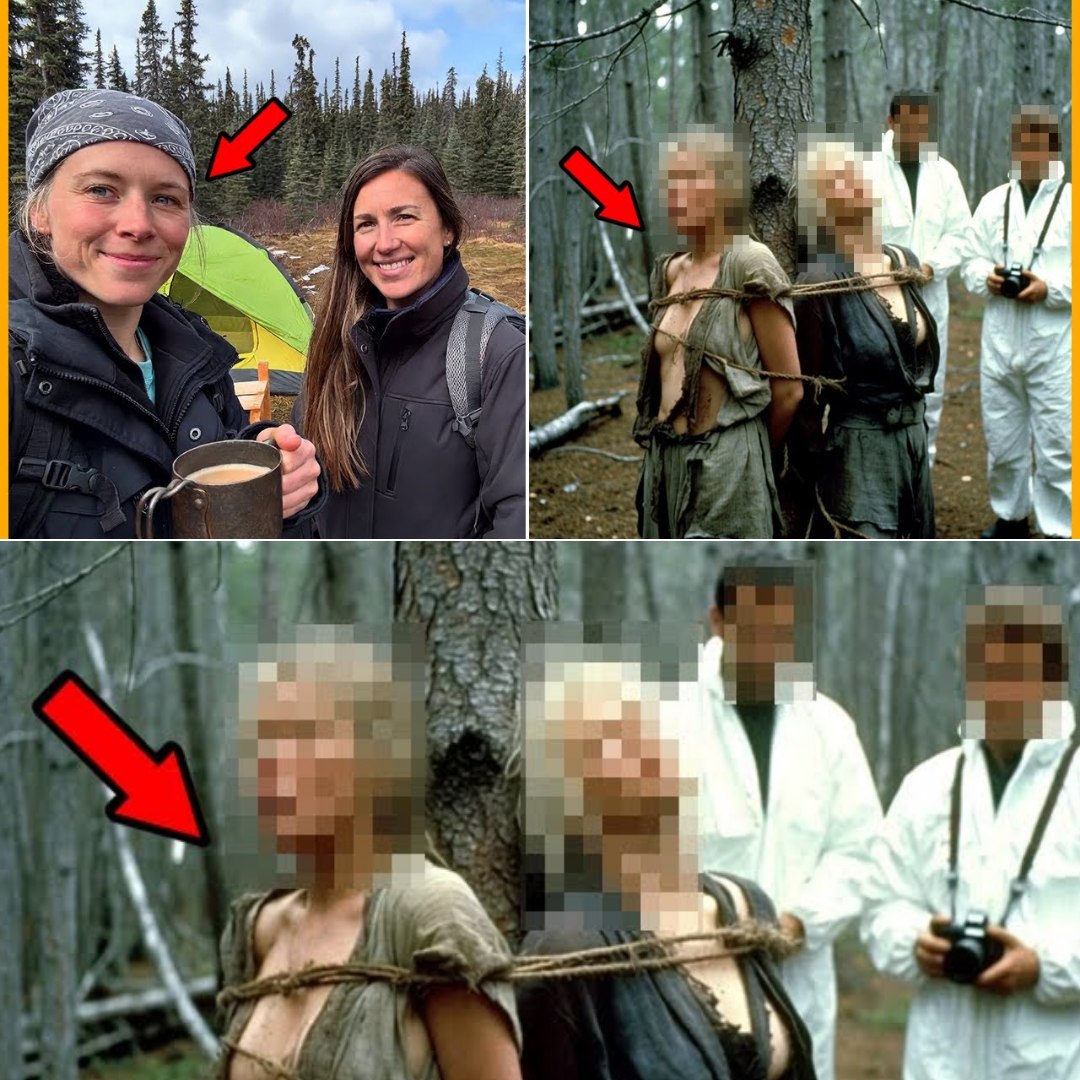

Hailey Ford y Claire Martin no buscaban la muerte. Buscaban la libertad. Estudiantes de ecología, amantes de lo salvaje, creían que el bosque las recibiría como a hijas. Pero el bosque tiene dueños que no figuran en los mapas.

Tres meses de oscuridad.

Cuando los senderistas canadienses se desviaron del camino aquel septiembre de 2018, el hedor los golpeó como un puñetazo físico. Era el olor de la carne reclamada por la tierra. Se abrieron paso entre la maleza y se detuvieron en seco. El tiempo se congeló.

Allí estaban.

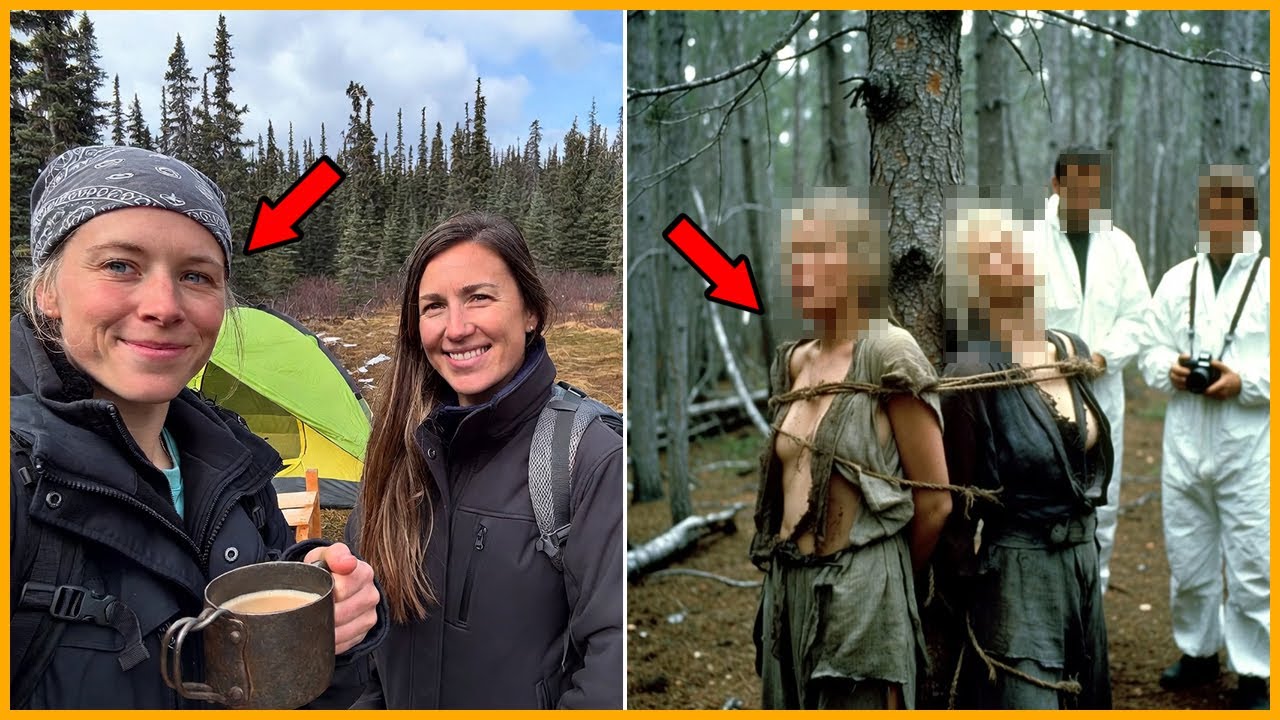

Atadas a un abeto centenario, de espaldas la una a la otra. Dos figuras blancas y marchitas bajo el cielo gris. Desnudas. Sus manos, que alguna vez sostuvieron pinceles y libros de texto, estaban presas por cuerdas que se hundían en la corteza. Sus ojos, antes llenos de sueños sobre valles verdes, ahora eran cuencas vacías que miraban hacia la eternidad.

A sus pies, un detalle que helaba la sangre más que el clima ártico: sus zapatillas deportivas, perfectamente alineadas. Limpias. Como si esperaran que ellas se bajaran del árbol y reanudaran el camino a casa.

—Dios mío —susurró la mujer, retrocediendo hasta tropezar—. Esto no lo hizo un oso.

—Esto es un altar —respondió su compañero, con la voz rota.

Toda la historia continúa en los comentarios

El Altar de los Abetos: El Crimen que Alaska no pudo Olvidar

El Susurro de los Abetos: El Último Aliento en Chugach

El viento en Alaska no sopla, desgarra. No es aire; es un cuchillo de hielo que busca las grietas en el alma. En el corazón del parque Chugach, donde los árboles son tan densos que la luz del sol muere antes de tocar el suelo, el silencio no es paz. Es una advertencia.

Hailey Ford y Claire Martin no buscaban la muerte. Buscaban la libertad. Estudiantes de ecología, amantes de lo salvaje, creían que el bosque las recibiría como a hijas. Pero el bosque tiene dueños que no figuran en los mapas.

Tres meses de oscuridad.

Cuando los senderistas canadienses se desviaron del camino aquel septiembre de 2018, el hedor los golpeó como un puñetazo físico. Era el olor de la carne reclamada por la tierra. Se abrieron paso entre la maleza y se detuvieron en seco. El tiempo se congeló.

Allí estaban.

Atadas a un abeto centenario, de espaldas la una a la otra. Dos figuras blancas y marchitas bajo el cielo gris. Desnudas. Sus manos, que alguna vez sostuvieron pinceles y libros de texto, estaban presas por cuerdas que se hundían en la corteza. Sus ojos, antes llenos de sueños sobre valles verdes, ahora eran cuencas vacías que miraban hacia la eternidad.

A sus pies, un detalle que helaba la sangre más que el clima ártico: sus zapatillas deportivas, perfectamente alineadas. Limpias. Como si esperaran que ellas se bajaran del árbol y reanudaran el camino a casa.

—Dios mío —susurró la mujer, retrocediendo hasta tropezar—. Esto no lo hizo un oso.

—Esto es un altar —respondió su compañero, con la voz rota.

El rastro del depredador.

La autopsia fue un descenso a los infiernos. El forense en Anchorage no solo encontró marcas de asfixia en sus cuellos; encontró la narrativa de un tormento. Costillas rotas. Quemaduras químicas en el vientre de Hailey que hablaban de una crueldad metódica. Y lo peor de todo: restos de raíces y bayas silvestres en sus estómagos.

No habían muerto rápido. El monstruo las había tenido cautivas, obligándolas a comer la maleza del suelo mientras sus músculos se marchitaban por la inmovilidad. Las había observado consumirse, disfrutando del poder absoluto de quien decide cuándo se apaga una vida.

—¿Quién hace algo así? —preguntó el detective a cargo, mirando las fotos de los sospechosos en la pizarra.

—Alguien que se cree el dueño de estas montañas —respondió el perfilador del FBI—. Alguien que no las mató por sexo ni por dinero. Las mató para demostrar que puede. Para él, ellas no eran humanas. Eran trofeos.

Sombras en el interrogatorio.

La policía buscó en las cabañas aisladas, donde los hombres huyen de la sociedad para esconder sus propios demonios.

Interrogaron a Luis Canner, el exguardabosques con manos pesadas y ojos llenos de resentimiento. —Yo no vi a esas niñas —dijo Luis, escupiendo en el suelo—. Si se perdieron, es su problema. El bosque no perdona la debilidad.

Interrogaron a Jonathan Green, el veterano que trajo la guerra de Irak metida en el pecho y la ahogaba en botellas de whisky. Sus manos temblaban, pero su ADN no estaba en las cuerdas.

Y luego estaba Walter Sims. El ermitaño. El hombre que vivía entre pieles de animales y que recibió a la ley con una escopeta cruzada en el regazo. —¿Orden de registro? —preguntó Walter con una sonrisa que no llegaba a sus ojos—. Pasen. Miren mi basura. No encontrarán nada más que sangre de alce.

Y así fue. El asesino había sido impecable. No dejó huellas dactilares. No dejó rastros de piel. Solo dejó el dolor.

El eco del bosque.

Hoy, el sendero Black Ridge tiene una placa. Los turistas pasan, se toman fotos y sienten un escalofrío que atribuyen al clima. Pero las preguntas siguen allí, flotando entre los abetos.

¿Dónde están sus mochilas? ¿Dónde está el ácido que quemó a Hailey? ¿En qué sótano o cueva pasaron sus últimas semanas suplicando por una piedad que nunca llegó?

La madre de Hailey murió un año después. Su corazón simplemente se rindió bajo el peso de la incertidumbre. El padre de Claire sigue enviando cartas, buscando una justicia que parece haberse quedado enterrada bajo la nieve de Alaska.

En algún lugar de esos millones de acres de naturaleza virgen, hay una cabaña con humo saliendo por la chimenea. Hay un hombre que se sienta frente al fuego, cierra los ojos y recuerda el sonido de las cuerdas tensándose contra el tronco de un abeto. Él sabe la verdad. Él recuerda sus gritos.

Y mientras él siga libre, el bosque de Chugach nunca volverá a ser un refugio. Será una tumba abierta, esperando a que alguien más se desvíe del sendero.

Caminad con cuidado. Volved a casa.