Cuando descubrí que mi marido estaba planeando en secreto el divorcio, esperé solo una semana antes de poner a salvo, lejos de él, mi patrimonio de cuatrocientos millones de dólares.

No estaba espiando, de verdad. Aquella mañana solo quería comprobar una confirmación de envío desde el portátil de mi marido. Lo había dejado abierto sobre la mesa de la cocina. Abrí el navegador y, antes siquiera de teclear nada, apareció delante de mí una fila de correos electrónicos.

No estaba espiando, de verdad. Aquella mañana solo quería comprobar una confirmación de envío desde el portátil de mi marido. Lo había dejado abierto sobre la mesa de la cocina. Abrí el navegador y, antes siquiera de teclear nada, apareció delante de mí una fila de correos electrónicos.

En el asunto ponía: «Estrategia de divorcio».

Se me heló la sangre. Pensé que quizá estaba malinterpretando, que sería algo técnico, de trabajo… Pero entonces vi mi nombre. Y una frase me saltó a los ojos como una llamarada:

«Ella no se lo esperará nunca».

Durante unos segundos fui incapaz de moverme. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón martilleándome en los oídos y las manos temblando. Luego empecé a leer.

Eran intercambios entre Thomas y un abogado especializado en divorcios.

Llevaban semanas escribiéndose. Él lo estaba organizando todo a mis espaldas.

Quería ser el primero en presentar la demanda, ocultar bienes, manipular la situación para hacerme pasar por la culpable.

Pensaba decir que yo era inestable, que no aportaba nada al matrimonio, que él merecía más de la mitad de todo.

Incluso había mencionado la idea de intentar quitarme el acceso a nuestras cuentas antes de que yo pudiera reaccionar. Me faltaba el aire.

Ese hombre era la persona en la que confiaba, con quien había construido una vida.

La noche anterior habíamos cenado juntos. Cada mañana me saludaba con un beso.

No había visto venir nada de aquello. Pero no tenía la menor intención de derrumbarme. Inspiré hondo y me obligué a calmarme.

En pocos minutos hice capturas de pantalla de cada uno de los correos. Los guardé y los envié a una cuenta de correo secreta que usaba solo para emergencias.

Luego cerré todo, como si no hubiera visto nada. Thomas estaba convencido de que yo no sabía nada. Estaba seguro de que yo era frágil, de que me rompería y haría todo lo que él me pidiera.

Me veía como la típica esposa que necesita al marido. No tenía la menor idea de quién era yo en realidad.

Aquella noche, cuando volvió, le sonreí. Le preparé su plato favorito. Escuché el relato de su día como si nada. Asentí. Reí. Le di un beso de buenas noches.

Pero dentro de mí se había cerrado un capítulo. Ya no estaba herida.

Estaba lúcida.

Él no sabía que yo lo había leído todo. No sabía que yo tenía las pruebas.

Y, sobre todo, no imaginaba que, mientras él conspiraba contra mí, yo ya había empezado a tejer mi propio plan contra él.

Se durmió convencido de tener el control.

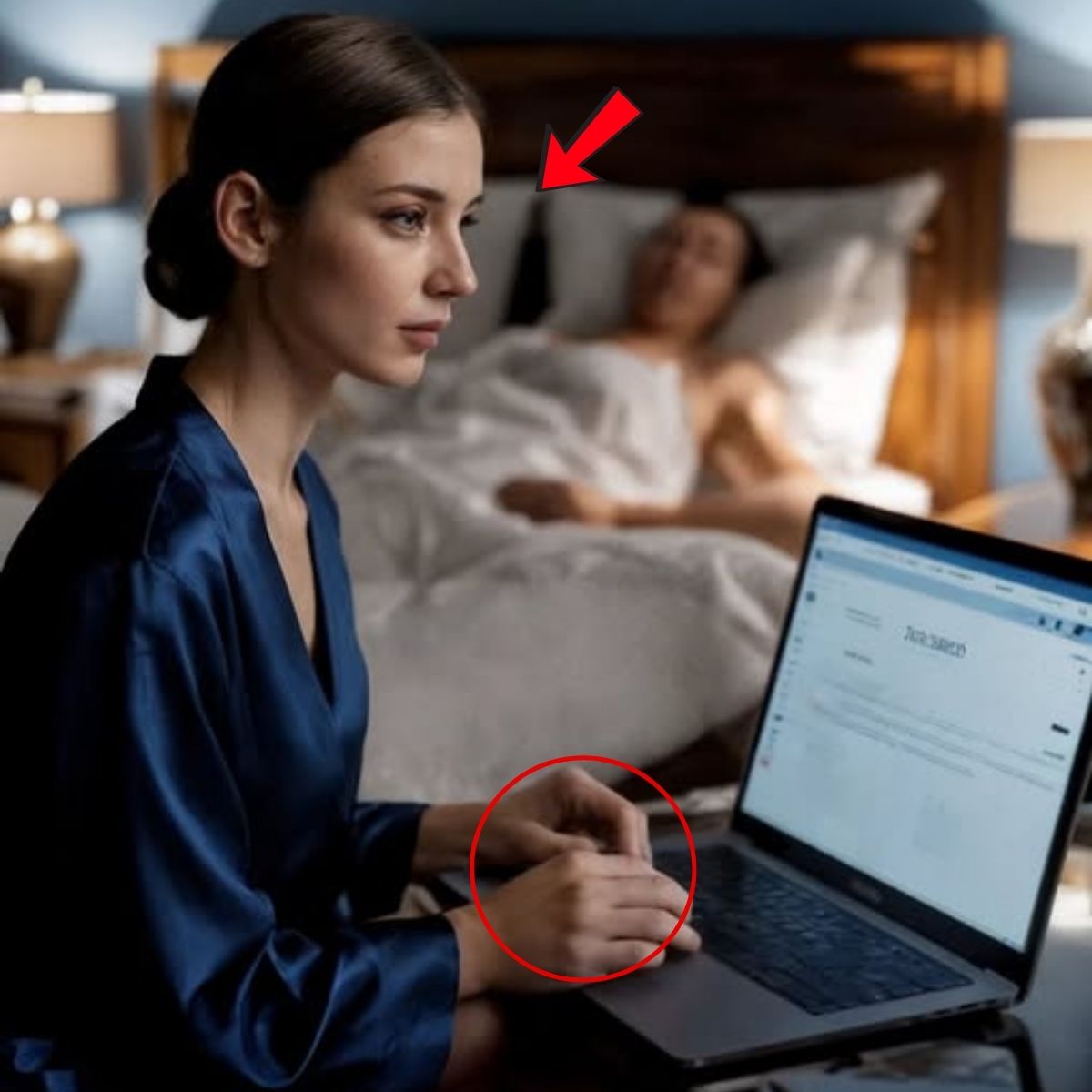

Esa noche, mientras roncaba a mi lado, encendí mi portátil a oscuras y creé una carpeta nueva. La llamé «Libertad».

Dentro guardé cada captura de pantalla, cada nota, cada mínimo detalle que pudiera resultarme útil. No pensaba llorar. No iba a suplicar. Iba a ganar en silencio, con inteligencia, en mis propios términos.

Thomas siempre había estado convencido de que yo lo necesitaba. Le encantaba interpretar el papel de marido fuerte, el que “se ocupa de todo”.

Le dejé hacerlo. Le dejé creer que era así. Era cómodo.

A sus ojos, yo era solo una esposa atenta que se quedaba en casa mientras él trabajaba.

Lo que él no sabía era que yo ya era rica mucho antes de conocerlo. No me casé con el dinero: me lo traje conmigo.

Había construido mi empresa desde cero. Decisiones difíciles, noches en vela, riesgos que la mayoría de la gente jamás habría aceptado.

Con el tiempo, aquella empresa se convirtió en un imperio de más de 400 millones de dólares.

Siempre me mantuve en un perfil bajo, lejos de los focos, dejando que otros se llevaran el mérito público. No me interesaban los aplausos. Me interesaba la libertad. Y esa ya la tenía.

Cuando me casé con Thomas, le dejé gestionar algunas cosas. Unimos algunas cuentas, compramos propiedades juntos, incluso compartimos una cuenta de inversión.

Pero lo que realmente importaba seguía a mi nombre, bajo mi control. Nunca le conté absolutamente todo, no porque en ese momento no confiara en él, sino porque desde joven había aprendido una regla sencilla: protege siempre lo que construyes.

Después de leer aquellos correos, no perdí la cabeza. Guardé silencio. Seguí sonriendo como si nada.

Y poco a poco, con mucha calma, empecé a hacer cuentas.

Revisé a fondo todas las cuentas conjuntas e hice una lista de lo que era solo mío y de lo que no lo era. Comprobé propiedades, acciones, fideicomisos. Anoté cada cosa.

Algunos bienes eran fáciles de mover, otros iban a necesitar más tiempo. Pero yo era paciente. Y tenía un plan.

Llamé a mi contable, a mi abogado de negocios y a un viejo amigo que se dedica a la protección patrimonial. Nunca hablaba de esto desde casa.

Los veía en bares tranquilos, en salas de reuniones en las que no ponía un pie desde hacía años, y una vez incluso en la trastienda de un estudio de yoga propiedad de mi amigo, donde a nadie se le ocurriría buscarme.

Hablábamos en clave, nos movíamos entre capas de discreción y barreras legales. Mi equipo era rápido, meticuloso. Gente que hace que las cosas sucedan sin dejar rastro.

En el plazo de dos semanas ya había transferido todas las cuentas que se podían mover. Las demás las había blindado lo suficiente como para ganar tiempo.

¿La cuenta de inversión que él creía que compartíamos? Yo ya había retirado mi capital, dejando solo la ilusión de cierto saldo.

¿Las propiedades?

Reorganicé la estructura de propiedad, reasigné los títulos a través de sociedades y holdings de cuya existencia él no tenía ni idea. Mis abogados trabajaron como cirujanos.

Reuní todos los documentos: nuestro acuerdo prenupcial, que él nunca había leído con atención; los fideicomisos discrecionales a mi favor; sus correos donde quedaba claro su intento de manipular el procedimiento.

Y luego… esperé.

El momento adecuado.

Él no sospechaba nada. Thomas seguía con su teatro: “viajes de trabajo”, cenas programadas, gestos de afecto a demanda. Yo seguía interpretando a la esposa presente y comprensiva, hasta que el escenario pasó a ser mío.

Tres semanas después, un jueves por la mañana, bajó a la cocina y encontró la casa extrañamente silenciosa.

No había olor a café. No sonaba el lavavajillas. No se oían mis pasos por el pasillo ni en la ducha.

Solo un sobre cerrado sobre la mesa.

Dentro había una sola hoja impresa.

Thomas,

He visto los correos. Todos.

En una cosa tenías razón: no me lo esperaba.

Pero ahora serás tú quien no espere lo que está a punto de pasar.

Cuando leas esta carta, todo lo que importa ya estará fuera de tu alcance. Cuentas, propiedades, ventaja: desaparecidos.

Ya he presentado la demanda de divorcio. Mi abogada se pondrá en contacto contigo en breve.

Y Thomas… por favor, no te humilles intentando luchar.

Perderás. En silencio.

Exactamente como lo había planeado.

— Tu esposa

P. D. Revisa la carpeta del portátil. Se llama «Libertad».

Él lo hizo.

Y dentro lo encontró todo: las capturas de sus correos, los resúmenes financieros, las cartas legales ya presentadas… y un solo vídeo.

Yo, sentada en el despacho de casa, tranquila, serena.

«Thomas —decía en el vídeo—, tú nunca me has conocido de verdad. Pero yo siempre te he conocido a ti. Te di todas las oportunidades para ser honesto. Tú elegiste la guerra. Yo elegí terminarla antes de que siquiera empezara».

Después de ese día desaparecí de su vida por un tiempo. No por miedo, sino por elección.

Me fui a la costa. Miré el océano avanzar y retirarse, indiferente a todo. Respiré. Empecé de nuevo. Recordé quién era, antes de convertirme en “su esposa”.

Dicen que el divorcio es una tragedia.

Para mí fue una liberación.

¿Y Thomas? Aprendió, de la forma más dolorosa, lo que pasa cuando confundes la gracia con debilidad.

Él pensaba que yo nunca me daría cuenta.

Pero yo, desde hacía mucho, ya lo había previsto todo.