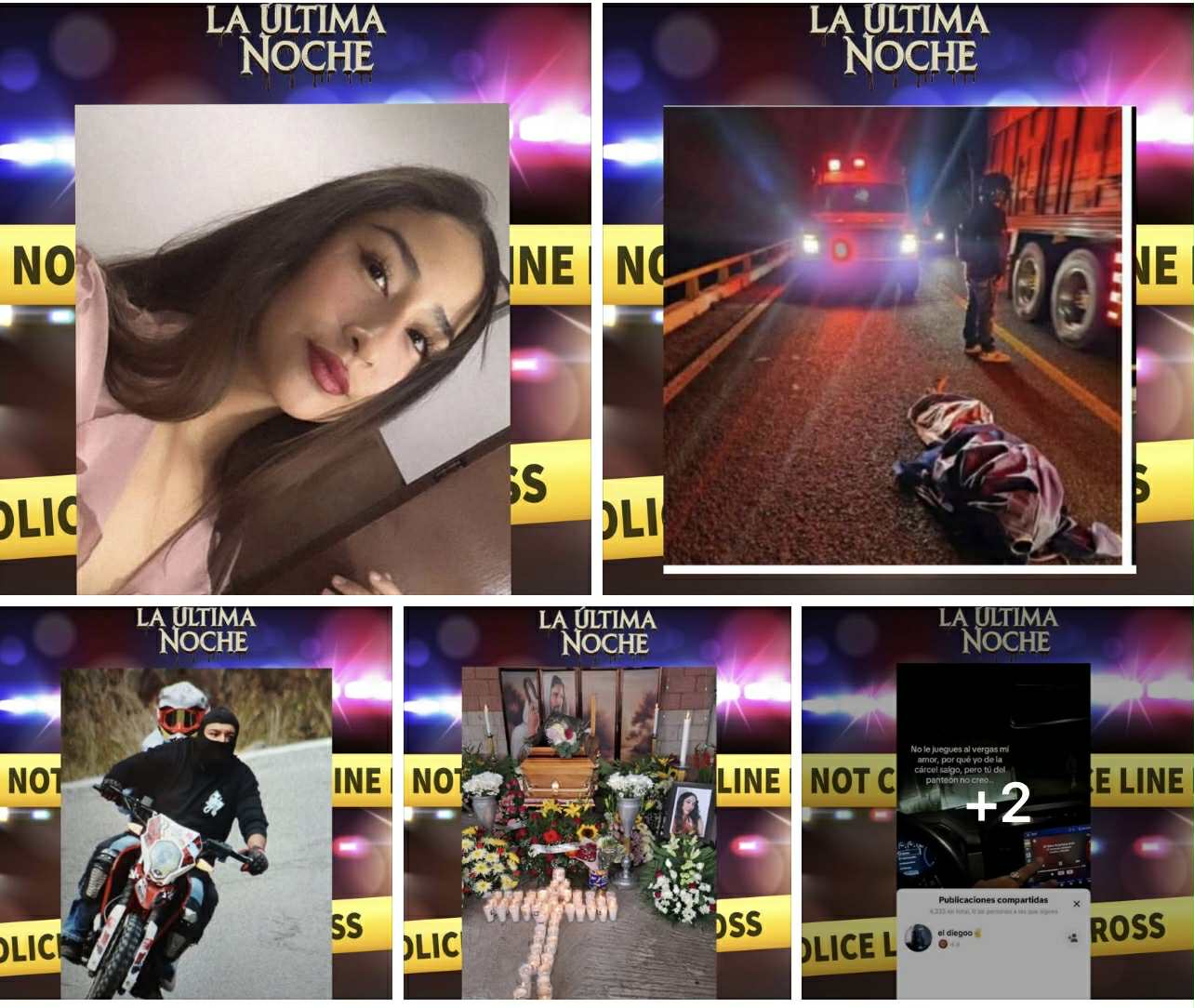

La última noche de Litzy comenzó como cualquier otra en la que el viento de la carretera prometía libertad. A sus diecinueve años, llevaba el corazón lleno de sueños que apenas empezaban a tomar forma. En su mirada había una mezcla de ternura y fortaleza, como esas almas jóvenes que todavía creen que el amor puede reparar cualquier grieta.

La moto rugía bajo sus pies mientras avanzaban por la carretera iluminada por los faros dispersos. Ella abrazaba con suavidad la cintura de quien creía que era su refugio, su compañero, su futuro. No sabía que esa noche la oscuridad acechaba más cerca de lo que imaginaba.

Litzy había empezado a sentir, desde semanas atrás, que las cosas no estaban bien. Había mensajes que la inquietaban, silencios que se volvían pesados, miradas que ya no tenían la calidez de antes. Pero ella, como tantas veces, intentó calmar sus propios temores. “Todo estará bien”, se repetía.

La carretera avanzaba como un suspiro interminable. Pero de pronto, sin aviso, un movimiento brusco la sacudió. Litzy sintió cómo el equilibrio se rompía, cómo el viento dejaba de ser caricia y se convertía en fuerza enemiga. La moto se inclinó… y en un segundo que se estiró como una eternidad, su cuerpo salió despedido al vacío.

Su grito se perdió en la noche.

El pavimento la recibió con un golpe seco que la vida no pudo resistir.

Los autos que venían detrás frenaron. Una ambulancia llegó minutos después, con sus luces rojas cortando la oscuridad. Pero Litzy no se movía. Su cuerpo quedó cubierto con una manta, mientras el silencio se hacía tan profundo que parecía tragarse a todos los presentes.

Lo más devastador no fue la caída.

Fue mirar alrededor…

y descubrir que él no estaba.

La moto había desaparecido.

Él había acelerado, alejándose sin mirar atrás.

Ni una llamada.

Ni un grito de auxilio.

Nada.

Solo la sombra de una huida.

En los días siguientes, el rostro dulce de Litzy comenzó a aparecer en todas partes. En veladoras, en flores, en fotografías que mostraban su sonrisa luminosa. Un altar se levantó en su memoria, rodeado de rosas blancas y de la voz temblorosa de quienes la amaron.

Su madre, rota por dentro, apenas podía sostenerse.

Su padre permanecía en silencio, como si las palabras ya no existieran.

Sus amigos mostraban mensajes, capturas de pantalla… señales de que algo oscuro se escondía detrás de aquella relación. Señales que ahora parecían gritos ignorados.

Y mientras el país seguía avanzando, otra cifra se sumaba a las que ya dolían demasiado. Litzy pasó a formar parte de un número que nadie quiere pronunciar, un número que crece con historias llenas de miedo, silencio y corazones rotos.

El joven con quien viajaba jamás regresó.

Tampoco su familia.

La casa donde vivían quedó vacía, con las luces apagadas y la sensación de que la huida había sido preparada. Las autoridades buscaban respuestas, pero las sombras parecían tragarse cada pista.

Mientras tanto, en la habitación donde Litzy guardaba sus sueños, aún quedaban fotografías, cuadernos, perfumes a medio usar. Todo detenidos en el tiempo. Todo esperando a una joven que ya no volvería.

Dicen que en sus últimos días, Litzy había empezado a escribir sobre la vida, sobre lo que quería, sobre lo que temía. Nunca imaginó que su historia se convertiría en un llamado profundo, casi desesperado, para que nadie más apague sus dudas, para que ninguna mujer silencie su intuición, para que el amor nunca sea excusa para quedarse donde el peligro respira.

Su nombre ahora es un eco que exige justicia.

Un eco que pide protección para otras.

Un eco que recuerda que la violencia no siempre llega con gritos… a veces llega disfrazada de caricias.

La noche avanzó sin Litzy, pero su luz quedó brillando en quienes la amaron.

Y aunque su historia terminó demasiado pronto, su memoria sigue viva en cada vela encendida, en cada lágrima que cae, en cada voz que dice:

“No estás sola.”

Detalles-en-la-sección-de-comentarios