Le dio una bofetada al abuelo en el estacionamiento… y no vio a los 47 camioneros

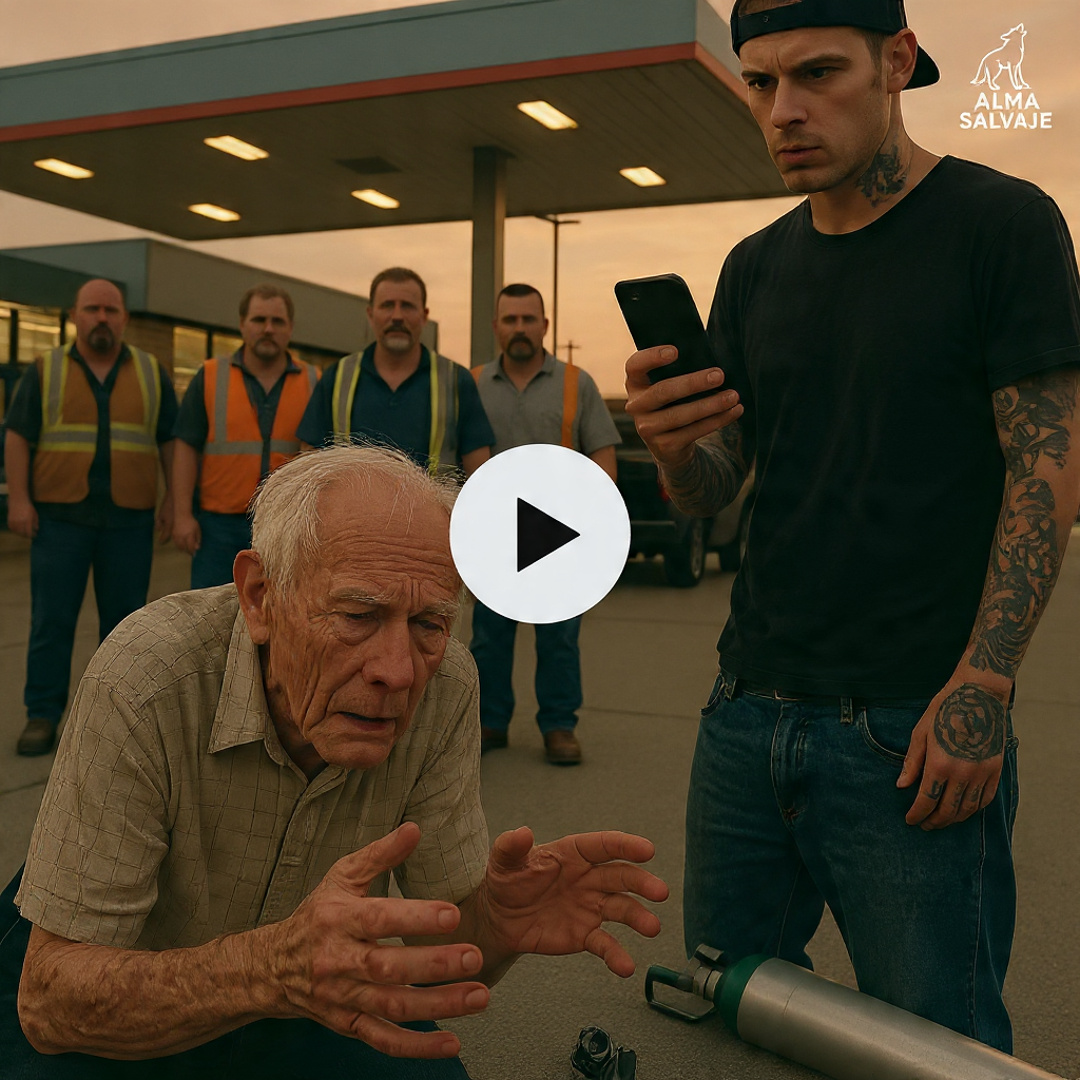

El tipo abofeteó al abuelo de 81 años tan fuerte que su aparato auditivo salió volando por el estacionamiento, sin saber que 47 camioneros lo estaban mirando desde dentro de la tienda.

Yo estaba echando gasolina en la gasolinera-tienda “El Camino”, a las afueras de la ciudad, cuando escuché la bofetada. Ese sonido inconfundible de palma contra mejilla, seguido del golpeteo de algo de plástico rebotando en el suelo.

Cuando me giré, vi a don Arturo Salgado —81 años, bombero voluntario jubilado, condecorado por salvar vidas— de rodillas en el estacionamiento, con sangre escurriéndole de la nariz.

El chaval que estaba delante de él no tendría más de 25. Gorra hacia atrás, tatuajes en la cara, pantalones medio caídos, grabando todo con el móvil mientras sus dos amigos se reían.

—Te hubieras metido en tus asuntos, viejo —dijo el chaval, acercando la cámara a la cara de don Arturo—. Esto va a tener un montón de vistas. “Abuelo bocón recibe su merecido”. Vas a ser famoso, abuelo.

Lo que el chaval no sabía era que don Arturo no había “bocado” nada. Solo les había pedido que movieran el coche de la plaza para personas con discapacidad para que él pudiera estacionar más cerca de la puerta con su tanque de oxígeno.

Lo que tampoco sabía era que “El Camino” era nuestro punto de reunión habitual, y que 47 miembros de la cooperativa de camioneros Ruta Firme estábamos dentro, en el salón del fondo, celebrando nuestra reunión mensual.

Yo soy Raúl “Tanque” Mendoza, 64 años, presidente de Ruta Firme.

Estábamos terminando el repaso de seguridad cuando escuchamos el alboroto.

Por la ventana vi a don Arturo intentando levantarse, las manos temblorosas mientras buscaba a ciegas su aparato auditivo.

—Hermanos —dije en voz baja—. Tenemos un problema.

La cosa con don Arturo es ésta: viene a esa gasolinera todos los jueves a las 14:00 en punto a comprar un billete de lotería y un café. Lleva quince años haciéndolo, desde que murió su esposa, doña Elena.

El dueño, don Ramírez, siempre le tiene el café preparado: dos cucharadas de azúcar, sin leche.

Don Arturo se sienta en la barra, cuenta historias de sus años de bombero, raspa sus billetes y se vuelve a casa.

Todo el barrio conoce a don Arturo.

Trabajó más de cuarenta años en el taller mecánico de la ciudad.

Arreglaba coches gratis cuando las madres solteras no podían pagar.

Enseñó a medio barrio a cambiar el aceite en su garaje.

Nunca pidió nada a cambio.

Y ahora estaba de rodillas en el estacionamiento mientras tres chavales lo grababan para subirlo a las redes.

El chico le dio una patada al aparato auditivo y lo mandó rodando por el asfalto.

—¿Qué pasa, abuelo? ¿No me oyes ahora? He dicho que TE LEVANTES.

Las manos de don Arturo estaban llenas de cortes por la caída. A los 81, la piel ya no rebota: se desgarra. La sangre se mezclaba con las manchas de aceite en el concreto mientras él intentaba incorporarse.

—Por favor… —dijo, la voz temblorosa, sin su aparato para medir el volumen—. Solo necesitaba aparcar…

—A nadie le importa lo que necesitas —se metió el amigo del chaval, también grabando—. Los viejos siempre pensando que mandan. Ahora es nuestra generación.

Fue entonces cuando hice la seña.

Cuarenta y siete camioneros nos levantamos al mismo tiempo. El ruido de las sillas arrastrándose sobre el piso de cemento resonó en toda la tienda.

Don Ramírez, que miraba nervioso desde detrás del mostrador, dio un paso atrás.

No corrimos. No gritamos.

Salimos en fila de dos, despacio, como si fuera cualquier otro día, pero con un ritmo en las botas que hizo que todos en el estacionamiento miraran hacia nosotros.

El chaval estaba tan concentrado en su vídeo que no nos vio al principio.

—Anda, diga algo para la cámara, señor —se burló—. Pida perdón por faltar el respeto…

Se quedó a medias cuando mi sombra lo cubrió.

Cuando se giró, aún con el móvil grabando, se encontró con mi pecho.

Luego levantó la mirada. Y la volvió a levantar.

—¿Algún problema? —pregunté tranquilo.

El chaval intentó hacerse el duro.

—Sí, este viejo quiso decirnos dónde aparcar. Ya lo pusimos en su sitio.

—¿Viejo mandón, eh? —miré a don Arturo, todavía en el suelo—. ¿Don Arturo Salgado? ¿El hombre que pagó el entierro del hijo de doña Rosa cuando la familia no tenía un peso? ¿El que enseñó a medio barrio a arreglar coches sin cobrarles? ¿Ese don Arturo?

La seguridad del chico empezó a tambalearse.

Sus amigos habían dejado de grabar. De repente estaban muy conscientes de que una muralla de chalecos reflectantes y brazos cruzados los rodeaba.

—Él… él nos llamó vagos —balbuceó.

—No —dijo don Arturo desde el suelo—. Les pedí que se movieran de la plaza para discapacitados. Tengo el permiso. Mi oxígeno…

—¡Cállese! —El chaval levantó la mano para abofetearlo otra vez.

Le sujeté la muñeca a mitad de camino. No fuerte. Solo firme.

—Ya basta.

—¡Suélteme! ¡Esto es agresión! ¡Estoy grabando!

—Mejor —dijo Lobo, mi jefe de disciplina—. Que se vea bien la cara de todos. A la policía le va a interesar tener testigos de cómo golpeaste a un hombre de 81 años con problemas de salud.

El chaval tiró de su brazo y se soltó.

—Nos vamos.

—No —dije—. No se van.

—¡No puede retenernos!

—Yo no te retengo. Pero vas a recoger ese aparato auditivo, vas a pedir perdón a don Arturo… y luego vas a esperar a la policía.

—Yo no pienso pedir perdón a nadie.

Fue don Arturo quien habló, todavía en el suelo, la voz más firme ahora:

—Déjalos ir, Raúl. Estoy bien.

Lo miré. Sangrando, humillado, con el aparato roto en algún lugar del estacionamiento… y aun así pidiéndome que los dejara ir.

—¿Está seguro?

—La violencia no arregla la violencia. Eso siempre decía Elena.

El chaval se rió.

—Eso, hazle caso al abuelito, chofer. La violencia no…

La bofetada llegó tan rápido que nadie la vio venir.

No vino de mí.

Vino de la novia del chaval, que acababa de llegar en su coche.

—Kevin, ¿qué demonios estás haciendo?

Salió del coche aún con el uniforme de enfermera. Caminó directa hacia nosotros.

—¿Ese es don Arturo? ¿ES DON ARTURO EL QUE ESTÁ EN EL SUELO?

Kevin se puso pálido.

—Cariño, puedo explicarlo…

—¿Explicarme qué? —lo cruzó de brazos—. ¿Que tiraste al suelo al hombre que arregló gratis el coche de mi mamá? ¿Al que te consiguió tu primer trabajo en el taller antes de que te echaran por robar herramientas?

Le soltó otra bofetada.

—¿Y ahora lo tiras al suelo?

—Nos faltó al respeto…

—¿Cómo? ¿Existiendo? ¿Siendo mayor?

Lo apartó de un empujón y se arrodilló junto a don Arturo.

—Don Arturo, lo siento muchísimo. Déjeme ayudarle.

—¿Lupita? —entrecerró los ojos—. ¿La pequeña Lupita Álvarez? ¿Ya eres enfermera?

—Sí, señor, gracias a la carta de recomendación que usted me escribió para la beca. ¿Puede ponerse en pie?

Dos de mis compañeros ayudaron a don Arturo a levantarse mientras Lupita revisaba sus heridas.

Kevin intentó escabullirse, pero Lobo se puso delante.

—Tu novia tiene razón —dijo Lobo—. Tienes que dar la cara.

—No tengo que hacer nada. Nosotros nos vamos.

Pero sus amigos ya se alejaban, borrando los vídeos de sus móviles. No querían saber nada más del asunto.

—Kevin —dijo Lupita, sin apartarse de don Arturo—. ¿Sabes lo que este hombre ha hecho por nuestro barrio? ¿Sabes por qué viene cada jueves?

—No me importa…

—Su esposa está enterrada en el cementerio del pueblo. La visita todos los jueves, y luego viene aquí a comprar un billete de lotería porque ella siempre decía que algún día tocaría el premio gordo. Lleva quince años haciendo lo mismo. Nunca ha ganado más de cincuenta euros, pero sigue jugando porque así se siente cerca de ella.

La pose de “duro” de Kevin se desmoronaba.

Las personas que se habían acercado —clientes, vecinos— conocían a don Arturo. Y todos miraban ahora a Kevin.

—Y tú —siguió Lupita— lo tiraste al suelo, ¿por qué? ¿Por unos “me gusta”? ¿Por unos vídeos? ¿Eso es en lo que te has convertido?

Don Ramírez salió con un botiquín y el café de don Arturo.

—Aquí tiene, don Arturo. Café, dos de azúcar, sin leche… De ahora en adelante, siempre invita la casa.

Encontramos el aparato auditivo. Aplastado.

Kevin lo había pisado en medio de su numerito.

—Ese aparato cuesta unos tres mil dólares —le dije a Kevin—. Ojalá las vistas de tu vídeo den para tanto.

—Yo… no tengo ese dinero.

—Pues tendrás que pensar qué haces.

Lupita se levantó, con la sangre de don Arturo manchando sus pantalones.

—Se acabó, Kevin. No puedo estar con alguien que pega a un anciano por hacerse famoso en redes. Alguien que ataca a las personas que nos ayudaron a crecer.

—Cariño, por favor…

—No. Mi abuela se revolvería en la tumba si supiera con quién estoy saliendo. Saca tus cosas de mi piso. Hoy.

Ayudó a don Arturo a sentarse en un banco mientras mi compañero Doc —un antiguo socorrista— lo revisaba bien.

La policía llegó diez minutos después.

Fiel a su carácter, don Arturo se negó a presentar cargos.

—Ese muchacho ya perdió suficiente hoy —dijo mirando a Kevin—. Perdió a su novia, su dignidad y su reputación. A lo mejor con eso basta.

Pero yo no había terminado.

—Kevin, ¿no? —pregunté.

Asintió, sin rastro de arrogancia ya.

—Vas a pagar ese aparato. Vas a ir de voluntario al Centro Comunitario de Mayores, donde don Arturo ayuda cada semana. Y vas a aprender lo que significa respeto.

—¿Y si no quiero?

Sonreí. No una sonrisa amable.

—Entonces ese vídeo del que estabas tan orgulloso… El que tus amigos ya borraron… Yo lo tengo completo en las cámaras de seguridad. Cada segundo. Incluido cuando admites que lo golpeaste. Tú decides: redención o denuncia.

Seis meses después, estoy otra vez en “El Camino” para nuestra reunión mensual.

Ahí está don Arturo, como siempre, con su aparato nuevo en su sitio —Kevin había asumido tres trabajos para pagarlo.

Jueves, 14:00, billete de lotería y café.

Pero esta vez no está solo.

Kevin está sentado a su lado, escuchando cómo don Arturo le cuenta la historia de un incendio en la vieja fábrica, hace décadas.

No por vistas.

No por contenido.

Solo por escuchar.

—Nos rodeaba el humo por todos lados —decía don Arturo—. Casi sin aire, sin equipo moderno, con gente atrapada en el tercer piso. Pensé que no salíamos.

—¿Y qué pasó? —preguntó Kevin, de verdad interesado.

—Nos ayudamos entre todos. Jóvenes, viejos, de todos los barrios. Allí dentro no importaba de dónde eras. Solo importaba sacar a la gente con vida. Sobrevivimos porque nos cuidamos las espaldas.

Kevin asintió.

Llevaba cinco meses de voluntario en el Centro Comunitario.

Resultó que, detrás de la fachada de chico duro, el muchacho tenía talento. Se le daban bien los ordenadores; ayudaba a los mayores a hacer videollamadas con sus nietos. Montó un pequeño taller para enseñarles a usar el móvil.

—Don Arturo… —dijo Kevin en voz baja—. Perdón. Otra vez. Por lo que le hice.

—Ya me lo has dicho cincuenta veces, hijo.

—No es suficiente.

Don Arturo le dio una palmada en el hombro.

—Tus actos desde entonces han sido disculpa suficiente. Lupita me contó que estás pensando en apuntarte a un ciclo de informática.

—Sí. Pensé que sería mejor usar lo que sé de ordenadores para algo bueno, no para… lo que hacía antes.

—También me dijo que volvéis a hablar.

Kevin sonrió apenas.

—Poco a poco. Dice que tengo que demostrar que cambié, no solo decirlo.

—Es una chica lista.

—Sí. Yo fui un idiota.

—Todos lo somos a veces. Lo que define a un hombre no es si se cae. Es si se levanta. Y cómo trata a los que ya no pueden levantarse solos.

Me acerqué a la mesa.

—Don Arturo. Kevin.

Kevin se tensó. Incluso después de seis meses, los camioneros todavía le imponían respeto. No lo culpo.

—Tranquilo, muchacho —dije—. Solo venía a decirle a don Arturo que el sábado haremos una ruta solidaria. Vamos a recaudar fondos para el Centro Comunitario. ¿Se apunta?

Don Arturo se rió.

—Tengo 81 años, una cadera mala y aparatos en los oídos. ¿Qué voy a hacer yo con un tráiler?

—Puede ir en el vehículo de apoyo. Alguien tiene que hacerle compañía al conductor.

—Lo pensaré.

Miré a Kevin.

—Tú también puedes venir. Si quieres.

—Yo… no sé nada de camiones.

—Tampoco sabía don Arturo cuando tenía tu edad. Luego pasó años arreglándolos en el taller. A lo mejor puede enseñarte.

Al alejarme, escuché a Kevin preguntar:

—¿Me enseñaría?

—Quizá —respondió don Arturo—. Pero primero raspa este billete por mí. Me tiembla mucho la mano.

Kevin raspó el billete.

—Don Arturo… ¡Ha ganado mil euros!

Don Arturo miró el billete y luego al cielo.

—Bueno, Elena. Tardó quince años, pero tenías razón. Al final sí me tocó.

Miró a Kevin.

—Y no hablo de dinero.

Ese sábado, don Arturo fue en nuestro vehículo de apoyo con Kevin al volante.

Recaudaron cinco mil euros para el Centro Comunitario.

Kevin empezó a venir a nuestros eventos. No como miembro, sino como alguien que quería ayudar. Montaba las donaciones en línea, retransmitía las rutas, usaba esas mismas redes que antes empleaba para hacer daño, ahora para algo bueno.

El vídeo de la bofetada nunca se hizo viral.

Pero el vídeo de Kevin ayudando a don Arturo a subir al escenario, en la fiesta de Navidad del centro, para recibir un reconocimiento por su voluntariado… Ese sí llegó al millón de vistas.

El texto que Kevin puso fue:

“Hace seis meses agredí a este hombre. Hoy me llama hijo. Esto es lo que parece el perdón”.

Lupita volvió con él, con el tiempo.

Ahora están comprometidos.

Don Arturo será quien la lleve al altar; su padre murió hace años y ella quiso que fuera don Arturo quien la acompañara.

Pero el verdadero momento llegó el jueves pasado.

Yo estaba en la gasolinera echando gasolina cuando los vi: don Arturo y Kevin, en la misma mesa de siempre, a las 14:00.

Don Arturo le enseñaba a jugar dominó con un juego tan viejo que parecía más antiguo que los dos juntos.

—Era de mi padre —decía—. Se lo llevaba a todas partes cuando trabajaba lejos de casa. Luego yo me lo llevé al parque de bomberos. Algún día se lo daré a alguien que lo merezca.

—Está muy chido, don… —Kevin se corrigió—. Muy bonito, don Arturo.

—Arturo. Llámame Arturo. Ya somos amigos.

Amigos.

Un abuelo de 81 años y un chaval de 25 que una vez lo tiró al suelo por conseguir vistas en internet.

Amigos.

Don Ramírez les llevó el café: dos tazas, ambas con dos cucharadas de azúcar, sin leche.

—Invita la casa —dijo, como siempre.

—No puede seguir regalándome el café —protestó don Arturo, como siempre.

—Claro que sí. A usted y a Kevin. Aquí los que ayudan a otros toman café gratis.

—Yo no soy ningún héroe —saltó Kevin.

Don Arturo lo miró.

—Todavía no. Pero estás aprendiendo. El heroísmo no va de ser perfecto. Va de decidir ser un poco mejor que ayer.

Al salir del estacionamiento, vi a Kevin ayudar a don Arturo a llegar al coche, cargando el tanque de oxígeno.

Las mismas manos que lo habían abofeteado ahora lo sostenían.

Ese es el tema con la redención.

No es instantánea.

Se gana en momentos pequeños: cargar un tanque, aprender a jugar dominó, escuchar una historia repetida mil veces.

Se gana al mirar a la cara a quienes heriste y hacerlo mejor.

Kevin todavía guarda en su móvil una imagen de aquel día.

No el vídeo: ese se borró para siempre.

Solo una captura, con don Arturo en el suelo, sangre en la cara.

La guarda como recordatorio de quién fue, para no volver a serlo.

La semana pasada, en Ruta Firme votamos algo que nunca habíamos hecho. Decidimos patrocinar a Kevin como aspirante a la cooperativa. No como miembro pleno —todavía no conduce camión—, pero sí como alguien en quien vale la pena invertir.

La votación fue unánime.

Cuando se lo conté a don Arturo, sonrió.

—Bien. A ese muchacho le hacen falta hombres que le enseñen otra forma de ser hombre. Hermandad de verdad, no esa pose de duro de antes.

—¿Cree que lo logrará?

Don Arturo raspó otro billete de lotería —sigue jugando, sigue recordando a Elena.

—Se puso delante de una sala llena de mayores a admitir lo que me hizo. Aguantó su enfado, sus miradas. Y aun así siguió viniendo. Siguió ayudando. Siguió intentando ganarse un perdón que creía no merecer.

Me miró.

—Sí. Lo logrará. Todos caemos, Raúl. Pero no todos se levantan. Él sí lo hizo.

El chaval que abofeteó a un abuelo por unas vistas se convirtió en el joven que ayuda a ese mismo abuelo a enseñar informática básica a otros mayores.

El que pateó un aparato auditivo ahora es el que trabajó tres turnos para pagarlo.

El que grabó una agresión es hoy el que retransmite rutas solidarias y recauda miles para quienes lo necesitan.

Todo porque 47 camioneros salieron de una tienda y dijeron:

“Ya basta”.

Todo porque un anciano de 81 años dijo:

“Déjenlos ir. La violencia no arregla la violencia”.

Todo porque una joven con bata de enfermera quiso tanto a ese abuelo que exigió algo mejor de su novio.

Todo porque la redención es posible, incluso para quienes parecen perdidos.

Don Arturo sigue yendo a “El Camino” cada jueves a las 14:00.

Pero ahora rara vez está solo.

Kevin lo espera allí, junto con otros chavales del barrio que han oído la historia. Se sientan, escuchan, aprenden.

El “chico problemático” que lo tiró al suelo ya no existe.

En su lugar hay alguien distinto.

Alguien a quien don Arturo no tiene miedo de llamar hijo.

Y en algún lugar, estoy seguro, Elena sonríe, sabiendo que la capacidad de perdonar de su marido volvió a cambiar una vida.

Ese es el premio gordo de verdad.

No los mil euros.

Sino la transformación de un joven perdido en alguien digno de continuar el legado de don Arturo.

El aparato auditivo que voló por el estacionamiento está ahora bañado en bronce y colgado en la pared de nuestro salón de reuniones.

Debajo, una placa sencilla que dice:

“El sonido de la redención casi siempre es más silencioso que el de la violencia.

Pero dura mucho más tiempo.”

Kevin escribió esa frase.

Don Arturo le ayudó a encontrar las palabras.